【綠庭動態】不良資產專家閉門交流會第四期落幕

2021-08-03

2021年7月29日下午,由復旦大學綠庭新興金融業態研究中心主辦,上海綠庭投資控股集團股份有限公司協辦的“不良資產的破產重整”——專家論壇閉門研討交流會(第四期)在云味·大可堂(徐家匯陜西南路548號乙)舉辦。

隨著“破產重整”一詞開始逐漸進入大家的視野,有關不良資產的經營機構數量也在迅速增長,行業規模也在不斷擴大。本次閉門會議誠邀業內專家和學界學者以及同行菁英匯聚一堂,共同探討破產重整在不良資產行業所發揮的作用:在重整程序中引入創新手段幫助企業擺脫發展困境從而解決債務危機;綜合使用各種新型重組手段,實現資源優化配置和產業結構升級換代。從而促進各方主體實現利益共贏。

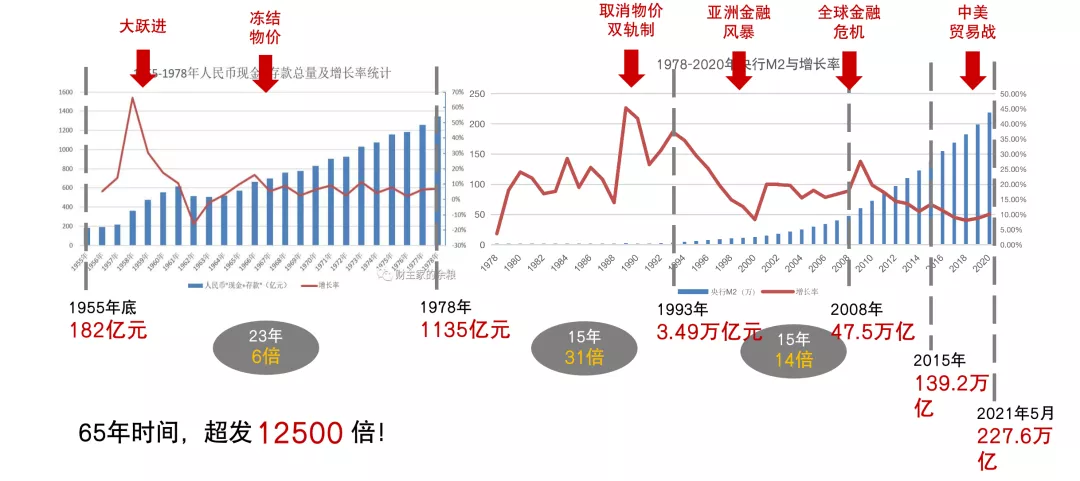

復旦綠庭研究中心的客座研究員程崗教授就“M2與通貨膨脹”為主題,就宏觀經濟體系的貨幣情況所影響的資產價值進行分享從而延伸至不良資產領域。

上世紀90年代以來,中國有幾個特別顯著的大規模性實行寬松型貨幣政策的時間段。1992-1993年。92年南巡以后,全國各地的開發區陸續建起來,大量的貨幣跟著大規模放出來;2008年(金融危機),中國4萬億救市,經濟表現強勁,出口量、外匯儲備及M2猛增,80%以外匯儲備作為抵押品而發行,貨幣投放呈現大規模擴張。

央行釋放流動性,商業銀行信貸規模就可以擴張。央行會通過通脹(增發貨幣)沖擊來刺激產出,希望經濟增長有穩定性和連續性,而且要在一定的目標區間內。此外,通貨膨脹也有下限,關系到社會的穩定性。在穩增長約束機制下,最終會導致貨幣政策擴張時,貨幣增速快于經濟增速,而在貨幣政策緊縮時,貨幣增速下降要慢于經濟增速下降。當經濟受到外部沖擊時,缺乏獨立性的央行將會通過犧牲通脹來促進增長——增發貨幣,導致高貨幣現象的產生,而在穩增長約束機制下,央行收緊貨幣的動力較小,導致貨幣“易放難收”。

而自2015年后,迎來了通縮拐點,中國人民銀行資產負債表規模開始縮小,而且收縮幅度高達-6%,中國經濟開始出現類似于1997-1998年的緊縮。央行開始全面應用SLF、MLF、PSL、SLO、MBS等等,使這些創新工具成為投放基礎貨幣的主渠道,旨在擺脫外匯作為抵押品的發行思路,實行降息降準積極貨幣政策。

為支持實體經濟發展,促進綜合融資成本穩中有降,中國人民銀行決定于2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。今年以來部分大宗商品價格持續上漲,一些小微企業面臨成本上升等經營困難,中國堅持貨幣政策的穩定性、有效性,不搞大水漫灌,而是精準發力,加大對小微企業的支持力度。下一步,中國人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策,堅持穩字當頭,保持流動性合理充裕,保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配,搞好跨周期設計,支持中小企業、綠色發展、科技創新,為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

這是自2008年以來,央行第12次降準,釋放約8萬億。

通過降準政策的實施,滿足了銀行體系特殊時點的流動性需求,加大了對中小微企業的支持力度,降低了社會融資成本,推進了市場化法治化“債轉股”,鼓勵了廣大農村金融機構服務當地、服務實體,有力地支持了疫情防控和企業復工復產,發揮了支持實體經濟的積極作用。

程崗教授就M2一路以來的發展歷程引發現象分析:

- 脫離金本位的美元貨幣,是建立在信用基礎上,而人民幣更多是建立在信心基礎上。

- 在政府主導的經濟發展模式下,金融并不是自由地發現價值和配置資源,必須服務于政策。

- 為了實現計劃的完美性,貨幣超發貌似可以解決當務之急,政府也自信通過后期的頻頻出臺政策調整,但這加劇了社會資本的短期行為,與政策的短期調整形成正反饋。

而盡管M2的超發速度超過了GDP的增長速度,且與GDO增長有緊密的關系,但未必是經濟刺激的唯一途徑,反而M2對經濟的刺激效應正在弱化。

在程崗老師的分享后,方達律師事務所的合伙人陳冠兵先生也為嘉賓們帶來了破產重整成功案例的分析,而后的圓桌會議各個領域的嘉賓們也就當日的分享提出了自己的見解,展開了各自對破產重整的經驗探討。